|

紙飛行機に限らず飛行機は左右対称に設計するのが一般的です。さらに自然界で鳥やコウモリなど空を飛ぶ生物も、左右対称にできています。そのため意図的に曲げたりしない限りまっすぐ飛行します。もしも左右対称でなかったらまっすぐ飛ばないどころか、飛行そのものが出来なくなってしまいます。しかしこのサイトでは見た目がおもしろいために意図的に左右非対称に設計した紙飛行機をいろいろと公開しています。これらはものすごく飛ぶというわけにはいきませんが、ちゃんとまともに飛行します。ここでは基本的にどのような考え方で左右非対称機を成立させているか解説します。

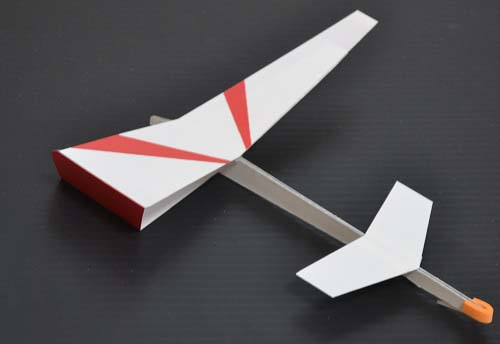

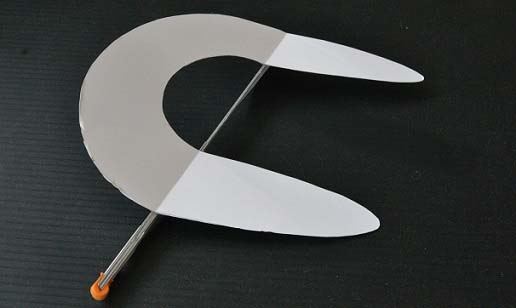

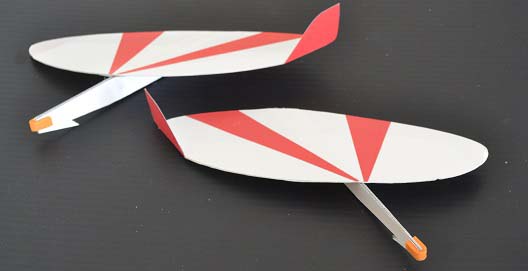

通常の紙飛行機の設計の基本については別のページで解説していますが、細かい計算を抜きにしておおざっぱに言うと、「胴体に左右対称に翼を作って取り付けて機体の後部につけた垂直尾翼でヨーイング(左右方向)を安定させ、錘か何かで前後の重心を決めてピッチング(上下方向)を安定させてやれば飛行性能の良否こそあれ、まともに飛ぶ紙飛行機として成立する。」ということです。 それでは紙飛行機を左右非対称に作ると何が起きるかというと、影響が出るのはローリング(横傾き)とヨーイング(左右への回転)です。 左右方向の重心(一般的には胴)を軸としたローリングに対する揚力によるモーメント(回転させる力)のバランスが左右でとれなくなります。そのため機体は横に傾いて墜落するようになります。 そこで左右非対称機の設計の第一歩はこのローリングへのモーメントの左右バランスをいかにとるかということになります。 ローリングバランスをとる まず揚力は近似的に翼の面積に比例します。(厳密には、翼平面形によって違いが出たり、複葉は単葉より効率が悪いなど)。モーメントは「揚力×揚力重心の軸からの距離(モーメントアーム長)」で求められるので、重心の左右でモーメントを等しくします。 最も単純な例として左右対称の矩形翼を変形させて左右非対称にする方法を示します。 ・簡易的な方法 まず左翼を2枚にする(あるいは翼弦を2倍にする)とモーメントも2倍になります。そこで右翼の翼弦長そのままに翼幅方向をルート2≒1.41421356倍すると右翼の翼面積とモーメントアーム長ともにルート2倍となってモーメントは2倍になり左翼のモーメントと釣り合います。  この手法は矩形翼だけでなくテーパー翼や楕円翼など他の翼平面形でも適用できます。初めて製作した左右非対称機の「ワンツーウイング」はこの計算で設計しました。ただ、単葉側は複葉側より効率が良いので、試験飛行すると、複葉側に傾く傾向があったので、計算結果より単葉側は若干小さくしてました。  ワンツーウイング ・一般的な方法 一般化して考えると、翼弦長yが胴からの距離xとの関数f(x)とすると、  左右でモーメントMが比例する定積分が翼の左右で等しいようにすればローリングバランスがとれることになる。 これらの方法で求めた値は、あくまでも近似的なもので、このまま作っても、無理すれば飛ぶには飛ぶというようなものになるので、試験飛行の様子を見ながら寸法を調整することになります。 「エンテ12」はこの方法で計算して試作して試験飛行しながら微調整して設計したものです。  エンテ12 この機体はまず、左翼を単葉、右翼を2葉で、テーパー翼の左翼の前縁、後縁を右翼に延長して右翼端を垂直翼で結合した先尾翼機とするという基本構成を考え、左翼の翼弦長を胴体取付け部翼弦長の0.3倍とすることにしました。 計算を簡単にするために、左翼の翼幅方向長さを1、取付け部翼弦を1として次のように計算しました。  この結果から、上下左右に引き伸ばして、翼幅を左右で129mmと61mm、左右翼端の翼弦長を12mmと53mm、胴体取付け部翼弦長を40mmとして試作機を作成しました。そしてテスト飛行で飛び方を見ながら翼を少しずつハサミで切ったりして、よく飛ぶ条件を見つけて、最終設計に落とし込んだわけです。この機体の場合、複葉側の翼たんに垂直尾翼があるので、その分反対側の補強を長くして左右重心を調整することなどに注意が必要でした。 ・実験的方法 実はこんな面倒なことをしなくても、欲しい翼平面形が決まったら、その通りにケント紙など厚い紙を切り抜いて、テーブルなどの(直線になっている)縁にせり出していき、落ちずにギリギリバランスするところ(図中破線)と方向に胴体をつけるだけでokです。 もちろんこれを紙飛行機として成立させるためには、翼の裏打ち補強なども取り付けますが、それらの重心も胴におきます。  ヨーイングバランスをとる 上記の方法でローリングのバランスをとっても、進行方向に対して翼が斜めだとか、左右の揚力重心が前後にずれていると、ヨーイングのバランスが崩れてしまっています。 水平滑空時のヨーイングバランスを整えるだけなら、垂直尾翼をまげて方向舵を効かせるという方法が最も手っ取り早いのですが、そうすると、カタパルト発進時に極端に曲がってしまって高度が取れずに墜落するという問題が生じます。そこで、左右を前後にずらすように回転(せん断)させて重心の前後位置をそろえてローリングとヨーイングバランスを整えました。  「雲流」は楕円を左右で前後左右に拡大縮小したり、足し引きするなどで、前の翼弦が大きいC字型に設計し、左右の重心が合うだけせん断変形させて制作しました。  雲流 左右の翼平面形や寸法が同じでも左右で空力重心の前後が異なると、ローリングバランスはとれますがヨーイングバランスは崩れます。雲流は翼平面形をいじって空力重心の前後位置をそろえました。しかしデザイン上、翼平面形を変えたくない場合には前後の翼の揚力発生方向を左右にずらす方法を採用できます。具体的には前後の翼を逆方向に傾けます。そうするとそれぞれの翼の揚力は上向きに働くだけでなく傾けた方向の横向きの力にもなって、ヨー軸の回転力として働きます。  「阿修羅」の試作機は最初、前後の翼の傾きを同じに作って試作したところうまく飛行せず、前後翼の位置をねじった関係にしたところうまく飛行したので、この方法に思い至りました。  阿修羅 このとき、傾きをいくらにしたいかを計算で求めるのは困難で、試作してパラメータを変えながら飛行実験を行うしかありません。 試作実験だけで設計 こうしていろいろ真面目に計算して制作したほかに、試作して、試験飛行で微調整する方法もとれます。 「斜め無尾翼機」は特に計算はせず、楕円翼を斜めにし、後ろになる方の端に垂直尾翼を取り付け、楕円の中心に斜めに胴を取り付けた第1試作機で試験飛行しました。その飛行結果によって胴の左右での取り付け位置を左右にずらした追加の試作機を作成し、テスト飛行でバラストを翼に張り付けて左右バランスを調整するなどの実験して設計しました。 実験飛行でうまくいったバラスト分は翼裏の補強部材の幅を左右で変えることで反映させ、試作機、最終設計としました。  斜め無尾翼機 あと「Figure4」は特に計算もせず、経験をもとにヤマカンで、翼の前側のループでない方を若干大きめに試験機を作って、テスト飛行で飛び方を見ながらハサミで翼端付近を切り取っていくことで設計を仕上げていきました。  Figure4 まとめ まとめとしては、左右非対称の紙飛行機は、ローリングとヨーイングのバランスをとって、機首の錘でピッチング安定を決め、あとは飛行時の調整で適当にごまかすといったところでしょうか。 |

[KEIのペ〜ジの総合目次|紙飛行機の部屋ホ〜ム]