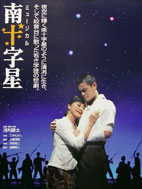

ミュージカル南十字星

企画・構成・演出:浅利慶太

作曲:三木たかし

ルビ吉観劇記録=2005年(京都)

|

|

【このミュージカルについて】

劇団四季が“昭和の歴史三部作”として、『李香蘭』『異国の丘』に続いて発表したオリジナル・ミュージカル。昭和の戦争においてあまり語られることのない、“BC級戦犯”の悲劇が描かれている。初演は2004年の東京。

|

【物語】

保科勲は正義感の強い大学生。日本の戦況が悪化するなか、進んで南方戦線へと出兵して行く。彼が赴任したインドネシアでは、独立運動が盛んに行われるもオランダ軍による支配が強まっていた。そこへやって来た日本軍は、オランダ軍を撃退しインドネシアの人々から歓迎を受ける。保科もそれがアジアの平和のあるべき姿だと信じ、日本への留学時代に親しくなったインドネシア人女性リナと喜びを分かち合っていた。ところが徐々にインドネシアを支配し始める日本軍。憤りを感じる保科であったが、思いはままならない。またそんな折、オランダ軍捕虜から保科は誤解がもとで“捕虜虐待”の恨みを買ってしまう。

終戦を迎え、ようやく保科も日本に帰れる日が近づいてきた。しかし突然連合軍に捕らえられてしまう。捕虜虐待の罪で軍事裁判にかけられるというのだ。そして裁判で絞首刑を言い渡される。刑の執行を待つ監獄には、かつて保科によって命を救われたオランダ兵が看守として働いていた。彼は保科に真実を話さなくてはいけないと諭す。また身の危険を顧みず保科に会いに来たリナは、何があっても生きていて欲しいと懇願する。しかし保科はある思いを持って、十三の階段を登っていくのであった…。

|

【観劇記】

今まで学んできた戦争の真実など、まだまだ大きなつかみでしかないと痛感しました。保科勲がなぜ絞首刑を受け入れたのか、無実の罪をなぜ晴らさなかったのかー。特定の誰かをかばうというものでもなければ、戦争に加わった責任を負ったというものでもない。誰かが殺されなければ敵の報復感情を和らげることが出来ない…保科はそういう思いを持って、自ら絞首刑台に向かったのです。私には想像も出来なかった発想であり、物語の結末でした。今でこそ当時の戦争裁判は理不尽なものであったと言われますが、保科のみならずそんな理不尽さをも粛々と受け入れた日本人が少なからずいたということに驚くばかりです。

さてミュージカルとしての『南十字星』。素晴らしいと思ったのは、まず舞台美術。インドネシアの美術を取り入れたシーンはいずれも美しく、また普段舞台では見慣れないこともあってか新鮮に感じました。床の開閉によって現れる水もよかった。池になったり、水田になったりの大活躍。舞台上に作られたものなのでショボい感じは拭えませんが、わずかながらの臨場感も出るし、美術面での展開でアクセントになっていました。

役者はいい人で揃えてあるなぁと感心しました。主役の保科勲には阿久津陽一郎。インドネシア人に見間違うほどの濃い顔立ちが困りモノでしたが、正義感溢れる青年を見事に演じていたと思います。リナ・ニングラットは大平敦子。久しぶりに見る大平さんですが、しっかりとした演技、歌が素晴らしかった。物語の上でリナという役は本当に

必要なのか?と俺には思える役どころなんですが、存在感のある大平さんが演じると有無を言わせません。またリナのインドネシアの民族舞踏は素人が観ても難しそうなんですが、大平さんはお見事でした。その他の役者さんも芝居上手が多く、見応えのある芝居として成立しているように思えました。

音楽は今回も相変わらずの三木たかしさん。さすがにミュージカルを心得た曲作りだなぁーと思いましたが、これと言って印象に残る曲がありません。あると言えば『ブンガワン・ソロ』と『インドネシア・ラヤ』という曲。しかしこの2曲はインドネシアにもともとある曲で、後者の方は現在の国歌だそうです。

|

【劇団四季の昭和の三部作について】

それぞれの作品は違う切り口から昭和の戦争を教えてくれ、本当に勉強になりました。いずれもが戦争の愚かさと平和の尊さを、より深く思わざるを得ない意義深い舞台であったと思います。しかしながらミュージカルとして何度も観たいと思わせるのは『李香蘭』だけかもしれません。この作品だけが戦争をテーマとしながらも、人間ドラマが前面に出ているように思われるからです。また愛蓮をはじめ、人としてあるべき姿を見せてくれたことも大きな感動となり、また観たいと思わせました。一方『異国の丘』と『南十字星』は戦争の理不尽さというテーマが前に出過ぎてしまい、人間ドラマの要素が後ろに隠れてしまっているように思います。悲惨な結末で終わることは仕方のないこととしても、もう少し登場人物の物語として描かれていたらなぁ…という気がしてなりません。

|