|

|

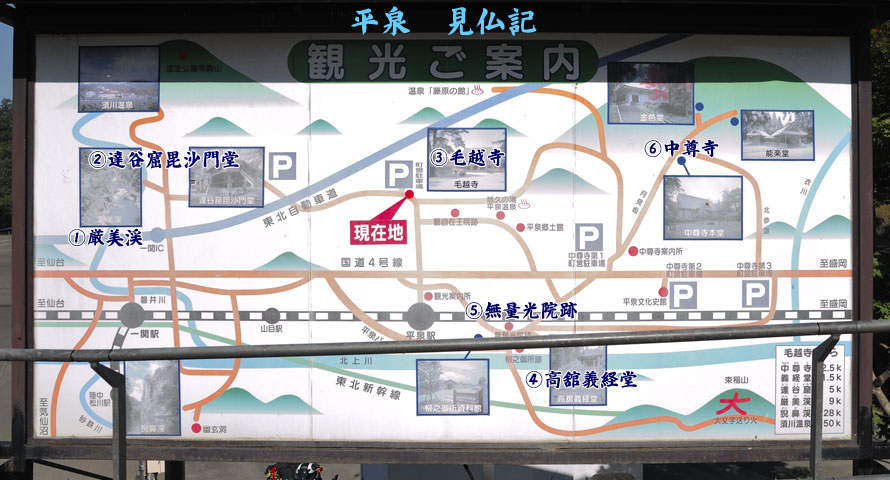

ぶらり平泉の巻・・・その2

③毛越寺(もうつうじ)

通常、越という字をつうとは読みません。そのかわり、越はおつと読む事があり、「もうおつじ」が「もうつじ」になり、更に「もうつうじ」に変化したものと考えられています。

毛越寺は天台宗の別格本山で、山号は医王山。本尊は薬師如来。奥州藤原氏2代目藤原基衡によって造営され、全盛期には堂塔40余、禅房500余あったと言われています。

しかし、当時の堂塔は、焼失しており、その壮大な伽藍は、あちこちに残った礎石群から想像するしか有りません。

寺伝によれば;

嘉祥3年(850)、慈覚大師が東北巡礼のおり、この地にさしかかると一面霧に覆われ、一歩も前に進めなくなりました。ふと、足元を見ると地面に点々と白鹿の毛が落ちておりました。大師は不思議に思いその毛を辿ると、前方に白鹿がうずくまっておりました。大師が近づくと、白鹿は姿をかき消し、やがてどこからともなく、1人の白髪の老人が現れ、この地に堂宇を建立して霊場にせよと告げました。大師は、この老人こそ薬師如来の化身と感じ、一宇の堂を建立し嘉祥寺と号しました。これが毛越寺の起こりとされます。

となっています。

現本堂には、平安時代作の薬師如来と日光・月光菩薩の3尊及び四天王が居られるらしいが、帳がしまっていて見る事は出来なかった。残念!

しかし、ここの売りはなんといっても『浄土庭園』。

浄土庭園とは、阿弥陀如来の極楽浄土や薬師如来の浄瑠璃浄土の世界を現世にて表現しようとした庭園で、お堂の前に園池を配置し、園池には中島を造って橋を渡すことで、こちら側(此岸)と浄土(彼岸)の世界を表現したものである。京都の浄瑠璃寺などは、日の昇る東方に薬師如来の浄瑠璃世界があり、日の沈む西方に阿弥陀如来の極楽浄土がある。

その間には中島を有する池があって、東側を此岸、西側を彼岸としている。

我々は先ず、東側で薬師如来に現世利益を願い、その後西側に渡って死後の極楽浄土での生まれ変わりを願うのである。

毛越寺の場合、左写真の様な伽藍だったらしく、手前の門が南大門だと言う事なので、中島を渡って北方向にある金堂円隆寺(こんどうえんりゅうじ)にお参りするように造られていたらしい。

円隆寺の本尊は雲慶作(運慶と同一人物ではないかと言われている)の丈六の薬師如来であったという。

浄水をたたえる池は「大泉が池」と呼ばれ中央に中島が配置され、池の周囲には「築山(つきやま)」「州浜(すはま)」「出島石組みと池中立石」らを配置して、自然の景観が再現されている。

金堂円隆寺の横には「遣水(やりみず)」があり、山水を池に取り入れるための水路になっているが、水底には玉石を敷き詰め、蛇行する流れに水切り、水越し、水分け等の石組みを配し、なんと風流なことか!

この様な平安時代の遣水の完全な遺構は日本にも唯一ここにしかないという。

この遣水を使った行事が毎年5月に催される「曲水の宴」。これは、遣水に盃を浮かべ、流れに合わせて和歌を詠むという平安時代の貴族の遊びを再現したもの。

また、南大門跡の近くには芭蕉の句碑がある。

元禄2年(1689)に源義経最期の地・高舘を訪ねた芭蕉は、悲運の義経主従を偲び;

夏草や兵共が夢の跡

という句を詠みました。

その句を刻んだ句碑が2つ有り、左側の小さいのが芭蕉の真筆と言われていて、芭蕉の甥によって建てられたもの。

右側のは文化3年(1806)に地元の俳人素鳥たちによって建てられた副碑。

(右写真を参照されたし)

築山:海岸の岩山の景観が表現されているという 芭蕉の句碑:見にくいが2つ有る。右側のとんがっている方は1806年に建立された。 一番左が嘉祥寺・真ん中が円隆寺跡、右:大泉が池の向こう岸に「立石」や「州浜」が見える。 拝観券発行所(大人500円はちょっと高いね)入ったすぐ横で、御朱印(300円)をお願いしといて、南大門跡から大泉が池に沿って、時計回りに庭園を歩いてみる。

まず、「築山」があり、無造作っぽく配置された岩と斜めに生えた松で、日本のどこにでもある海岸の景観を表現している。松の根元近くには真っ赤な錦鯉が1匹。

日差しを避けるように岩陰に入って、じっとしていた。近づいても身動ぎひとつしないのであった。

築山の陰には、放置されて半分朽ちた小舟があった。

もしかして昔、写真家・土門拳が池中の石組みを撮る為に借りたのは良いが、舟底に穴が開いていて危うく狸の泥舟になるところであったと書いた小舟なのかなぁ~などと思ってみる。

なるほど、対岸から撮ったのでは遠すぎるし、絵が面白くない。でも、沈むのは嫌だ(笑)。

慈覚大師を祀っている開山堂の向こうに嘉祥寺跡がある。嘉祥寺は藤原2代目基衡が工を始め、3代秀衡が完成させた堂で、本尊は丈六の薬師如来。

その東には講堂や金堂円隆寺の跡があり、往時の規模をしのばせる礎石群を見る事ができる。その礎石も今は松や杉の大木に踏み躙られていて、兵共が夢の跡である。

そのまた東の遣水に架かる小さな橋を渡ると、常行堂(じょうぎょうどう)がある。現お堂は、享保17年(1732)、仙台藩主・伊達吉村公による再建で、御本尊は宝冠阿弥陀如来。

宝冠阿弥陀は非常に珍しいのではないでしょうか。宝冠を被り、ネックスや腕輪やピアスを身に着けた姿は、まるで観音菩薩。私にとって、これが最初の宝冠阿弥陀見仏となりました。

その記念に、是非とも写真が欲しいと思ってお堂側の売店にて絵はがきか写真はありますかと聞いたところ、「勿論、置いてありますが、折角キャメラを持ってきてるなら、自分で撮ったらどうです」

と仰るではないですか・・・「お堂の中まで入ってキャメラを向けないのであれば、どうぞお撮り下さい」とも言って下さったので、ちょっと遠慮しいしい撮らせて頂きました。

太っ腹な常行堂さまに感謝!そして、パチリ!宝冠阿弥陀ゲット~~!(^_^)b常行堂からスタート地点の南大門跡にかけて;

「州浜」:やわらかい曲線を描いたような砂州と入江を再現して、海岸線の砂浜の優雅な美しさを表現している。

「出島石組みと池中立石」:荒磯の趣を表した出島。その先端の飛び島には約2.5mの立石を中心とする石組みがあり、庭の景観中もっとも印象的となっている。

がある。これらは、「毛越寺といえばこの写真!」と言われるくらい有名。大概の旅行本やガイドブックに載っているほどです。

そして今、今回のみちのく見仏旅行にあたって、D300と16~85mmのズームレンズを新調していた事をここで白状しておこう(笑)。

使ってみた感想として;

アクティブデーライティング機能は便利が良いけど、昼間の撮影だと暗部を不自然に明るくしてしまう事が多いのでかえって使い辛かったです。

天気が快晴で、木陰は濃い黒になるはずなのに薄く写ってしまうのはいただけない。

まあ、全部Rawで撮ってるから後でいくらでも直せるけど・・・白飛びにだけ注意して・・・オートで撮る場合は露出補正を0.7~1段マイナス補正して撮りまくった。

でも、フィルムキャメラ時の露出から1段マイナスにしてもまだ明るすぎる感じだね(晴天時:絞りF8で1/250secで撮影しても、オーバー露出になってしまう事が多い)

新調したズームレンズは、Nikon純正品でDXフォーマット専用の奴でしかも、新発売されたばかりのモノ。

(買う時に、18~200mmのレンズとどちらにしようか悩んだが、D40にくっついてきた55~200mmを持っているし、レンジがワイドになりすぎると綺麗に撮れないのではないか(実際はそうでもないらしいが)と思った事と広角側の2mmの広がりを優先した理由による。)

結果、「とっても良い」です。やっぱ16mmにしといて良かったと思う場面が多々ありました。わずか2mmの違いですがかなり差を感じます。

ズーム側は100mmあったらなぁ~とも思ったけど、85mmあれば、ほとんどの場面で充分だしね。・・・レンズ欲しがったらキリ無いですから・・・止めときます。

・・・・・・・・・・・と、この様に言い訳をしておいて(笑)というわけで、庭園を一周した感想としては;

●季節柄なのかもしれないが、色に派手さが無い。(紅葉のシーズンには少し早かった)

●あまりにも無機質っぽくて、生きているような感じがしない。(全部が設計図通りに配置されていて、雑草などは抜かれているし、野放図な岩や木々が生えている所がない)

●賽の河原のような、死の世界を感じた。(池の周辺にちりばめられた砂利石や野鳥などもいなかったからかな)

な感じ。紅葉や雪のシーズンに来れば、また違った印象になるのだろうと思う。さて、この毛越寺のすぐ側には、旧観自在王院庭園(きゅうかんじざいおういんていえん)がある。

「吾妻鏡」に2代目基衡の妻が建立した寺院と記録されているらしいが、幕府の記録書以外に記述がないってのはなんだか悲しい。

近年の発掘調査により、舞鶴が池が修復整備され、大阿弥陀・小阿弥陀・鐘楼・普賢堂跡の礎石が発見され、往時の伽藍を想像する事ができる。

また、伽藍は東西120m、南北240mもあり、土塁によって囲まれていたと推定され、観自在王院の土塁と毛越寺の土塁との間は全面玉石敷きで牛車を停めた車宿(くるまやどり)跡も見つかっている。

以上、案内の看板よりの情報でした。

今は全面に芝生が植えられて、市民や旅行者の憩いの場所になっています。

あまり触れられる事のない2代目基衡ですが、非常に素晴らしい人物ではないですか!

初代清衡の築いた精神・財を受け継ぐだけでなく、より大きな確固たるものにして次の世代に受け渡す。

目立った功績などが記されていないって事は、立派に全うしたって事だよね。

それに比べたら、3代目の秀衡は数段落ちるな・・・。

宇治の平等院に対抗して、建立したと言われる無量光院(むりょうこういん)などは最たるもの。

本家の鳳凰堂よりも大きなお堂を造ってみたり、黄金をふんだんに使うなど、やってみたかったという気持ちは分かるけど、その結果、朝廷に目を付けられることになったのは大失敗。

当時の院政なんて言うのは、腐敗しきった政治システムだったし、「欲しいと思ったら、理由は後付けで良いから獲ってしまえ」的な力がものを言う時代。その⑤無量光院跡へは再び車で移動。 左:旧観自在王院庭園の看板 右:無量光院跡の現在の様子 国道4号線を平泉駅方向へ横切って県道110号線に入り、東北本線を横切ってすぐの所にある。

あるとは言っても、建物など無く看板が立っているだけ。今現在復元整理が行われているとのことで国の特別史跡に指定されています。

写真を見て貰うと判るかもしれないけど、池の跡、中島、礎石のみが残っています。

この場所から西方向に金鶏山があり、春秋の彼岸の頃にはその山頂付近に落日が見られるように設計されたと伝わっているらしい。④高舘義経堂(たかだちぎけいどう)は無量光院跡地から1分足らずで着く。

車を停めて、坂道を3分ほど歩くと事務所に着く。ここで、入山券なるものを購入(大人200円)

その券には「源義経公最期の地」と太く印字されていて、ここではジンギス・カーン伝説は信じられていないのか!?

さて、事務所横の階段を登っていくと、急に視界が広くなり北上川が目に飛び込んでくる。

川の左側遠くに衣川の古戦場跡も見える。北上川の向こうに見える束稲山では大文字焼きも行われているという。

なんとも、素晴らしい景観である。ここにあったと言われている義経館は地元では判官館とも呼ばれていたらしい。

秀衡の源氏の頭領頼朝の弟に対する普通でない気の使いようが想像できる。

しかし、文治5年(1189)閏4月30日、頼朝の圧迫に耐えかねた泰衡の急襲に遭い、この地で妻子と共に自害したと伝えられている。

義経を慕って旅を続けた芭蕉はこの地を訪れ、時の移るのも忘れ涙を流し、一句詠んだのは上で書いたとおり。

さて、丘の頂上には義経堂が建てられていて、これは天和3年(1683)仙台藩主伊達綱村公が義経を偲んで建てたもの。堂内には、創建寺に作られた木造の義経の像がある。

その像様は;

①頭部と兜が別作りである。

②ひげが着いている。

③鎧の上に衣を装っている。

色も綺麗に塗られて(残って?)いるので、生々しいといえなくもない。

腰には太刀をを下げ、台座に座って、脚は地に着いている。ちゃんと靴も履いていた。

小さなお堂の中の像はアクリル板(多分)で覆われていた。

この像を芭蕉も見たんだなと思うと、感慨も湧いてくるが、像様は今で言う五月人形そっくり。

ルーツはここなのでは!と思ってしまった。

【芭蕉と奥の細道】(義経堂パンフから引用)

義経堂から東を望むと、北上川の向こうに秀峰・束稲山が見えます。この山は、かつて安倍頼時の時代に、櫻の木を1万本植えたと言われる桜の名所でした。黄金文化華やかし藤原3代のころには、さぞや見事な花が山々や川面を彩った事でしょう。

俳聖・松尾芭蕉が門人曽良を伴い、平泉を訪れたのは元禄2年(1689)旧暦の5月13日(現:6月29日)のこと。高舘に立ち、眼下に広がる夏草が風に揺れる様を眺めた芭蕉は、100年にわたり平泉文化を築き上げた奥州藤原氏の栄華や、この地に散った義経公を思い、かの名句を詠みました。

三代の栄耀一睡の中にして、大門の跡は一理こなたに有。

秀衡が跡は田野に成て、金鶏山のみ形を残す。

先高舘にのぼれば、北上川南部より流るる大河也。(中略)

「国破れて山河あり、城春にして草青みたり」

と笠打敷て時のうつるまで泪を落とし侍りぬ。

夏草や 兵共が 夢の跡と、きまったところで・・・今回のメインイベント中尊寺へ向かおう!! ※※※ その3へ続く ※※※ 【毛越寺(もうつうじ)】特別史跡・特別名勝 天台宗・別格本山 山号:医王山

住所:平泉町平泉大沢58

連絡先:TEL 0191-46-2331 FAX 0191-46-4184

拝観料:500円(高校生:300円、小中学生:100円)年中無休 8:30~17:00(11月5日~4月4日は16:30まで)

駐車場:300円(300台)

JR東北本線平泉駅より徒歩7分。巡回バス「るんるん」でバス停毛越寺下車すぐ

毛越寺のHP:http://www.motsuji.or.jp

【無量光院跡(むりょうこういんあと)】特別史跡

住所:平泉町平泉花立

連絡先:TEL 0191-46-2118(平泉文化センター)

見学料:無料

駐車場:30台(無料)

JR東北本線平泉駅より徒歩10分。巡回バス「るんるん」でバス停無量光院跡下車すぐ

【高舘・義経堂(たかだちぎけいどう)】

住所:平泉町柳御所14

連絡先:TEL 0191-46-3300

入山料:200円(小中学生:50円)無休 8:30~17:00(11月5日~4月4日は16:30まで)

駐車場:30台(無料)

JR東北本線平泉駅にて岩手県交通バス水沢行きで4分、高舘下車、徒歩5分。巡回バス「るんるん」で高舘義経堂下車、徒歩5分。(平泉駅からノンビリと歩いて行くのもお薦めです)

※注)料金・駐車場情報等は2008年時のものです

Copyright(C) "Ribot Club" All reserved.