|

|

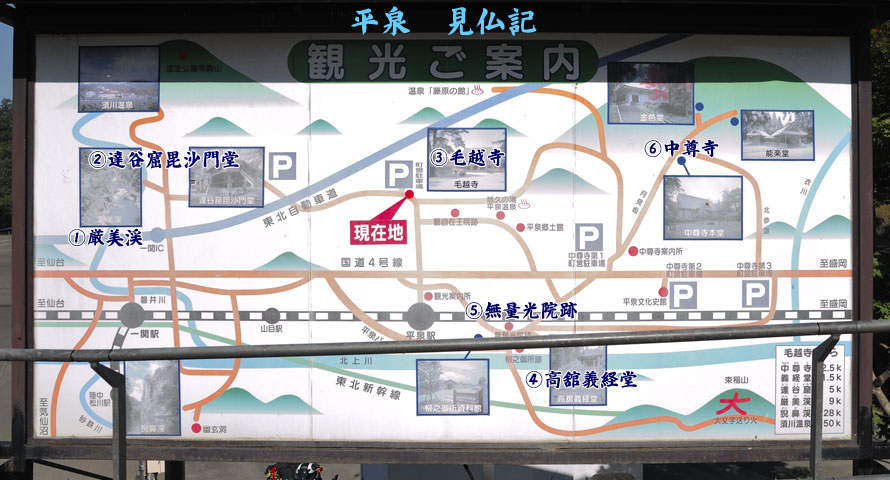

ぶらり平泉の巻 2008年10月

平安時代初期に蝦夷征伐を成し遂げた坂上田村麻呂はその成功を勝軍地蔵と勝敵毘沙門天の御加護によるものと考え、当地に毘沙門堂を創設し奉った。

その信仰が浸透するにつれ、田村麻呂こそが毘沙門天の化身なのであると讃えられるようになったと言う。

時代は下って戦国時代、『毘』の旗を翻し戦場を駆け巡った上杉謙信の毘沙門天信仰は殊に良く知られている。謙信は出陣前に必ず春日山城内の毘沙門堂にて瞑想し、戦勝の確信を得た上で出陣したという。

信仰が高じた謙信は自らを毘沙門天の生まれ変わりとみなすようになった。

この様に現代の私達がイメージする毘沙門天とは『軍神』である。が、七福神にも数えられる事から『財宝神』としても根強い人気がある。

信仰とは変化していくものであるから、元々のインドで生まれた毘沙門天とは異なった御利益・御加護を求めていくようになる事は当然のことではある。

だが、釈迦の時代には毘沙門天というモノは規定されて居らず、いわゆる四天王自体もそれぞれがどの仏を指すのかも決まって居らず、平たくいえば『お供の4人衆』でしかなかった彼らがどういう過程を得て今に至ったのかは非常に興味の湧くところである。

①厳美渓(げんびけい)

東京を深夜1時過ぎに出発し、東北自動車道をひたすら走る事約5時間・・・一関にやっと到着。

初秋の東北の山々にはもやが掛かっていてなんとも良い雰囲気。東の空は白く光っていて、日の出は近い。

こっちに来たら多少は涼しいかと思ってトレーナーを着込んできたのは大失敗!車のエアコンの効きが悪い事もあるが、汗をかいてますがな・・・。取りあえず、高速降りたらアイスクリーム食べよっと・・・・・・★

一関ICで高速を降りて国道342号線に入り、西へ進路を取る、10分ほど走ると厳美渓と書かれた大きな看板に出くわす。

ここ、名勝・天然記念物厳美渓は、岩手・秋田・宮城の県境・須川岳に源を持つ磐井川の中流にある。流れに浸食された凝灰岩が奇岩を形成しちょっとした名勝な渓谷となっているのである。

まだ紅葉の季節には早い。緑一色の風景に、所々黄色や紅い葉っぱもチラホラ混じっているくらい。紅葉/雪シーズンに来れば、名前の通り『容赦しない美しさ』を堪能できるであろうと思う。

川底付近には、窪地に入り込んだ石が水流によって回転し、その摩擦力で球状にえぐられ、五右衛門風呂みたいになっている箇所がいくつかある。ところで、奇岩に挟まれた峡谷と言えば水墨画の荘厳で幽玄な世界を想像させるが、規模が小さいのでちょっと残念。渓谷は2km位しか続いてません。

少し上流には惜の滝、下流には白糸の滝があるらしい。が、写真を撮った場所からは見えなかった。

写真を撮った橋を渡った先に屋根の懸かったお休み処(あずまや)があり、遠足気分も充分味わえる。・・・ここで、一番左の写真を見て、『あ、これは!』と気づいた人は、エライ!(笑)

そうなんですよ、ここは『水曜どうでしょう』でもとっても有名な『かっこうだんご』が食べられる所だったんですね~。

画像が小さいので解らないが、峡谷を挟んでワイヤーが行き交っていて、団子が空を飛ぶのである(笑)。自動車を停めた向こう側に『かっこうだんご』の看板が!

ここで、洋ちゃんと鈴井さんがヘンテコな変装して団子を飛ばしたんですね~。

見仏には一切関係ないが聖地巡りはしておかねばなるまい(爆)。

この団子屋さん、『郭公屋』の営業時間は3~11月の9~16時(売り切れ次第終了)

一応、期間中は無休となっているが問い合わせはした方が良いだろう。

※Tel 0191-29-2031

そして、ここから再び出発し、県道31号線を平泉方面に向かうと、第1見仏地点である『達谷窟毘沙門堂』までは5分あまり。

このままでは早く着きすぎて、お寺は営業してないので、近くの道の駅にて時間を潰すことにする。

【厳美渓】国指定 名勝・天然記念物 昭和2年(1927)9月5日指定。

この渓谷の特徴としては、石英安山岩質の岩石が、滝や川の流れに浸食されて谷頭が後退する過程で、数多くの甌穴(おうけつ)と渓谷との生成関係を示している事にあります。また、滝や瀬・ふちなどの極めて変化の多い美しい景観となっています。

岩石:今から約900万年前の火山活動による凝灰岩(ぎょうかいがん)が、堆積当時の高温と自重の圧力の為に二次的に変質して生じた石英安山岩質溶結凝灰岩で、方状節理(ほうじょうせつり)【箱形のひび割れ】が発達しています。

甌穴:別名、ペットホール(甕穴)ともいい、河床の岩盤に生じたへこみに入り込んだ石が、水流とともに回転しながらまわりを削ってできた丸いくぼみをいいます。【以上、厳美渓についての看板より】②達谷窟毘沙門堂(たっこくのいわやびしゃもんどう)

金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)が説くところに因れば;

「この経を広宣読誦する王があれば四天王・弁財天などがその国土を擁護し、人民を安穏ならしめ、国王が正法をもって民衆を統治すれば国土は豊楽、諸天善神が守護する。」

と、あり、これが中国に伝わると大いに信仰され始めたという。そして同時に中国に都合の良いように四天王が変容していく。

教典が説くところは、仏教に帰依して貰うための方便(現世利益を説く事により信者を増やす)であり、本来の四天王の役割は仏敵である煩悩の退散であるはず。

それが、方便の方がメインとなり、護国・敵国調伏のいわゆる軍神として強く信仰されるに到ったのは納得できる面とできない面がある。

まず、中国は仏教が伝わる以前の歴史が数千年あり、度重なる戦乱によって王朝が幾度も替わり、その都度国土は荒れ、民衆は翻弄され続けたことがある。

どの様な聖人君子が現れようが、平和が長く続く事はなく戦乱は繰り返されてきた。だいたいあのような広大な国土・多民族、常識的に考えて1つにまとまるわけがない。

かといって、各々の小国がお互いに尊重しあいながら存続していくといった政策も長続きしない。いわばパワーポリティックスが全てであり、現政権は前政権を根絶やしにすることで成立する。

孔子・老子ら哲学者達は天子としてのあるべき姿を王に説き、高邁なる精神論を語るが人間の業には限りがない。またその様な浮き世をシニカルに語り、あきらめの境地にさえなる。

百家争鳴宜しく『一国の主としてすべき事、してはならない事』がほぼ語り尽くされたと言っても過言ではない。

この様な素地がありながら、今更ながら金光明最勝王経などと言う『絵に描いた餅』に何故に飛びついたのかというのが疑問。

それとは逆に、これら『異国の神々』が非常に魅力的に思えたし、古来より伝わる占星術や呪術に対する諦めから彼らにすがるしかないという切羽詰まった心境がそうさせたのかもしれないということである。

まあ、とにかく中国では四天王は大いに信仰され、その尊様は武人として形作られた。時の天子達による龍門石窟・雲崗石窟等が現在も残っており、その巨大な石仏を現在でも見る事ができる。

しかしながら、その巨仏を彫らされたのは、かり出された奴隷や賤民であり、四天王が存在するが故に苦しんだ人々が多数いた事は皮肉であり、いかにも中国っぽい。

さて、我が国における四天王崇拝は、上記のような中国からの伝播によるものであり、しかも教典よりも先に四天王が伝わったのではないかと考えられている。

それまで信仰されてきた日本の神々には具体的な姿はなく、観念的なものであったが、これら四天王は仏像という『姿形があるもの』として伝わってきた(本来は姿形があるわけではない)ことは大きい。

新鮮だし、魅力的だし、説得力があったんじゃないだろうか。人間というモノは、やはり、ブツには弱いものである。(日本人が舶来品に弱いのは古代からの伝統か!?)

聖徳太子が蘇我氏と物部氏との戦争の際、白膠(ぬるで)の木に四天王を刻み自らの頂髪に置き『いま、我をして敵に勝たしめたまわば、必ず護世の四天王のおんために寺塔を起立せん』と誓ったという伝説に始まる聖徳太子伝暦(しょうとくたいしでんりゃく:延喜17年【917】)。

伝暦を信用するならば、聖徳太子までもが四天王を軍神として認識していたことになり、その当時、所謂『仏教教典』は伝わってなかったんじゃないかと考えられるのも頷ける。

その後、法隆寺に納められた四天王像は武人姿でなく貴人の様相をしており、忿怒の表情も抑えられて表現されているので(内なる怒り表現だと言う評論家もいる)、造像された時には教典が伝わっていたのではないかと私は考える。

【白膠】ぬるで。ウルシ科の落葉小高木。山地に自生する。木の葉・ふしからタンニンを採る。材はゲタや薪炭に使われる。

聖徳太子の御代から約100年後、奈良時代に入り、四天王の熱狂的な信者である聖武天皇があらわれる。

金光明最勝王経の中の四天王護国品(してんのうごこくぼん)に傾倒した天皇は、そこに説かれた・・・王が金光明最勝王経をしっかりと信仰すれば、四天王が先ずなによりも国家(国王)を外敵や災いから護る神である。

・・・という教えに従う事によって、自分の国を四天王に護って貰おうと考えたのである。

即位以来、平城京では皇位継承問題から起きた政情不安に加え、天変地異も相次ぎ、天然痘も流行した。その上、苦悩した天皇が新たな時代を目指して平城京を後にしようとしたその時、太宰府で藤原広嗣が兵を挙げる。

しかし、天皇は突然伊勢に行幸に向かう、5年後に再び平城京に戻るまでに、恭仁京=>紫香楽宮=>難波宮と遷都を繰り返しながら各地を転々とする事になる。

藤原広嗣の乱鎮圧後の天平13年(741)、恭仁京にて発せられた国分寺・国分尼寺建立の詔にて天皇の理想の国家造りがスタートする。

諸国に国分寺を建立し、そこに金光明最勝王経と四天王を祀ることによって、国内に護国のネットワークを張り巡らせるというアイデアであった。

国分寺の正式名称は『金光明四天王護国寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)』と言い、大和の国では金鐘山寺が国分寺に昇格し、大和国金光明寺となった。

天平15年には紫香楽宮にて盧舎那仏(るしゃなぶつ)建立の詔が発せられることになる。しかしながら、天災と人災により、紫香楽宮での大仏建立は中止されてしまう。

天平17年に平城京に還都した後、大和金光明寺を全国の国分寺の総元締め・・・総国分寺とし、大仏の鋳造が始められる。この、平城京の東に位置する大官寺を東大寺と呼ぶ。

四天王を祀るのが国分寺ではあるが、四天王はあくまでも仏に仕える神であって仏そのものではない。だから本尊が必要であり、本尊に選ばれたのが盧舎那仏であった。

さて、このように我が国での強い信仰を育んでいった四天王であるが、四天王とは名前の如く4人の天王であり、各々の王に名前もあるし、役割分担も決められている。

私としては、『名もない4人の衆』としての四天王が好きなのであるが、権威付けたがる人々が居たお陰で;

持国天(ドゥリターシュトラ):須弥山中腹の東方を守護する。

増長天(ヴィルーダカ):同じく南方を守護する。

広目天(ヴィルーパークシャ):同じく西方を守護する。

多聞天(ヴァイシュラーヴァナ):同じく北方を守護する。音訳して毘沙門天と呼ばれる。

と、簡単に説明すると上記のような尊名と役割が与えられている。

須弥山上方には帝釈天を中心とする33天が住まい、頂上にある仏界を守護している。誰が考え出したのか解らないが、見事なまでのピラミッド構成。

また、四天王は夜叉の頭領であり、眷属の夜叉神達を統括して仏敵を退ける事で、仏国土と俗世との境界を成立させているという。

そんな四天王の中でも、宝塔(仏舎利塔)をかかげ持つ像様で表される多聞天は絶大なる信仰を持って祀られるようになる。(多聞天が独尊で祀られる時は『毘沙門天』と呼ぶ。)

この毘沙門天のルーツは、闇黒界に棲み、夜叉・鬼神の親玉であるとともに、ねんごろに供養すれば財宝を授ける神として信仰された民族神(クベーラ)であったという事も信仰に拍車を掛けた理由ではないかと思われる。

どんな願い事でも叶う・国(個人)を外敵から守ってくれる・財宝は授けてくれるというオールマイティーな神が人気が無いわけがないではないか!

・・・と、前置きはこのくらいにしてお堂へと急ぐ事にしよう。

●駐車場に車を停め、県道を横切ると、社務所受付がある。拝観料300円と御朱印代の600円(毘沙門天と不動明王の2尊)を納める。

達谷西光寺(たっこくせいこうじ)は天台宗の寺院であり、本堂・金堂・不動堂・辨天堂を含む毘沙門堂境内に別當として東の端に立っている。

平成8年に完成した金堂には裏山である眞鏡山(しんきょうさん)上の神木の松で刻まれた4尺の薬師如来が祀られている。

拝観は、順路に従っておこなうようにとしおりに書いてあるので、一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居と3つの鳥居をくぐり抜け、毘沙門堂へと向かう。

薄暗い境内の雑木林を抜けると毘沙門堂が見えてくる。

岩肌にぴったりと寄り添うように舞台造りされた毘沙門堂は京都・清水寺のデザインを取り入れたものである。毘沙門堂縁起によれば;

当時、この地方に悪路王、高頭、高丸という名の蝦夷が、この窟に賽を構えて良民を苦しめ女子供を掠めるなど乱暴な振る舞いが多く、国府もこれを抑える事ができなくなったので、延暦20年(801)桓武天皇が田村麻呂を征夷大将軍に命じ成敗させた。

田村麻呂は、戦勝は毘沙門天の御加護と感じてその御礼に京都の清水寺の舞台造りを模して九間四面の精舎を立て、108体の毘沙門天を祀り、国を鎮める祈願所として窟毘沙門堂と名付けた。

翌、延暦21年、別當寺として達谷西光寺を創建し奥眞上人を開基として東西30余里、南北20余里の広大な寺領を定めたという。

その後、前九年後三年の役の折に、源頼義・義家公が戦勝祈願の為に寺領を寄進し、奥州藤原氏初代の清衡・2代目基衡公が七堂伽藍を建立したと伝わる。

延徳2年(1490)、大火により消失するが直ちに再建された。しかし、戦国時代、天正の兵火に罹って窟に守られた毘沙門堂を除き塔堂楼門全てが消失。慶長20年(1615)、伊達政宗公によって毘沙門堂は建て直され、爾来伊達家の祈願寺として寺領を寄進されていた。時は経ち、昭和21年隣家から出火。御本尊以下20数体を救い出したが毘沙門堂は全焼した。昭和36年に再建された現毘沙門堂は創建以来5代目となっている。

内陣奥に慶長20年の伊達家寄進の厨子があり、慈覚大師作と伝わる御本尊・吉祥天・善貳子童子(ぜんにしどうじ)が安置されている。これらは秘仏であり次の開帳は平成22年(2010)。

縁起横には田村信仰についての看板もあり;

国指定史蹟達谷窟に関する最古の記録は『吾妻鏡』における文治5年(1189)9月28日の条であると言うが、これは、奥州征伐の帰路の源頼朝の参詣を指している。

源氏の頭領として平氏を滅ぼし、向後の憂いとなるであろう義経をも誅殺。ついでに因縁を付け奥州藤原氏までも根絶やしにした。

そして、朝廷より征夷大将軍としての位を賜るには、『形式が肝心である』からして、大将軍である田村麻呂を真似る事で朝廷に圧力をかけたかったのであろう。(その後、1192年頼朝は征夷大将軍となった)

また、『公卿補任』(くぎょうぶにん)には「毘沙門天の化身来たりて我が国を守る」と記され、田村麻呂は神であり、その本地は毘沙門天であるという田村信仰が発祥したらしい。

これは本ページの冒頭に書いたとおりである。

戦に勝った側の神と将軍を同一視する(させる)ことによって、蝦夷地を日本に組み込んだ事を正当化し、未だ征伐していない蝦夷達に睨みを利かせると同時に益々領土を広げようとするものであったと考えられる。

その最たる毘沙門天が、成島の三熊野神社に祀られている『みちのくの天王』こと成島毘沙門堂の兜跋毘沙門天(とばつびしゃもんてん)である。(とにかく巨大な毘沙門天である)

日本各地のどこでもそうだが、地方、特に朝廷と事を構えた事のある場所に来ると、何とも言えない不条理を感じざるを得ない。

この達谷毘沙門堂にしても、元々は蝦夷達の土地であった所に、無理矢理入植してきた中央や他の地方の人々の都合によりけりで、朝廷が損得勘定で出兵して制圧したわけだし。

その上、銅や金などの貴金属が採れると聞けば、欲しくなるのは人情である。戦争を仕掛ける理由なんかは後付で良いわけだし・・・今も昔も、戦争をする理由はあんまり変わっていないね。

奥州藤原氏にしても、自分たちの祖先を制圧した側の神の為に伽藍を建設するなど、朝廷に対する過剰なまでの気の使いようである。

その証左として、平泉には伊勢・八幡・賀茂社などの「日本国守護」「夷狄征伐」の神々は一切勧請されず、奥州藤原氏もその一員であったはずの本家藤原氏の氏神である春日社も受け入れなかった事があげられる。

それは、自ら藤原氏を名乗りながらも、(朝廷に対して自分は中央貴族藤原一門に連なる一人であるという姿勢をみせながらも)、その実、自分のアイデンティティを奥羽在地の勢力(元々は蝦夷と言われた一族)である「安倍氏」や「清原氏」の一族であり、その後継者であると任じたからであろう。

私個人としては、田村麻呂も源氏も大嫌いなのである。その仏が何のために誰に作られたかは重要であるが、見仏中はその様な知識は極力排除するようにしている。

が、この見仏記には思いっ切り反映しているようです。ご容赦願い致します。m(。、)m

さて、この毘沙門堂には秘仏の他にも28体の毘沙門天が祀られているのだが、作られた時代や大きさもまちまちで、これは凄いなと思わせるような像は無かった。

安置の仕方も、取りあえず並べていますみたいな感じだったし。

同じ毘沙門堂でも、岡山県の倉敷市にある安養寺(あんにょうじ)の像達には圧倒されたけど。安養寺でも元々、108体の毘沙門天が祀られていたのだが、現在は42体が残っている。

薄暗い堂内にコの字型に設えられたひな壇に安置された毘沙門天達からの視線は刺すかのように鋭かった。まるで兵馬俑に囲まれている感じであった。毘沙門堂を出た先の岸壁には巨大な如来が彫られている。高さ55尺、顔の長さ12尺、肩幅33尺・・・全国で5指に入る大像で『北限の磨崖仏』として名高いとパンフには書いてある。

平安末期の前九年後三年の役で亡くなった多くの諸霊を供養するために陸奧守・源義家が馬上より弓矢によって彫りつけたという伝承がある。

(義家は私が唯一好きな源氏)

元禄9年の記録に『大日之尊體』(だいにちのそんたい)と記されている事から、大日如来とする考えもあるが、西光寺では昔から阿弥陀仏の名号を唱えており、戦死者追善の伝承からも阿弥陀如来とするのが正しいと思われる。

大仏の下に立っている『文保の古碑』(1317年)にも阿弥陀の種字である「キリーク」が刻まれている。

尚、像は明治29年の地震により胸から下が崩落しており、早急な保護が叫ばれている。

毘沙門堂の前面の庭には『蝦蟇ヶ池』(がまがいけ)があり、水と言えば辯才天というわけで、中島に辨天堂がある。

ここの辯才天は8臂で持物に武器を持ち、頭部に鳥居+宇賀神を載せた典型的な宇賀辨天で、慈覚大師の作と伝わっているらしい。

巳年生まれの守り本尊であり、その使いの蛇を西光寺では大切に保護していると言う。

※本来、古代インドでサラスヴァティー河を神格化したものが辯才天であり、「恵みをもたらす神」「知識を司る神」として信仰されたのが始まり。

像様は若く美しい女性に作られ、持物はヴィーナーと呼ばれる弦楽器を持つ。このヴィーナーは我が国にも伝わり琵琶と呼ばれるようになる。

その後インドの多くの女神達とも習合し、戦いの女神としての性格も持つようになると、8臂で持物に武器を持った像も作られるようになる。

これが、日本に伝わった後、豊饒の神・宇賀神(これも元々はインドの神だといわれている)や龍神伝説と習合したのである。

これの、最も代表的な像が『天河辯才天』。それと、どういうわけなのか日本の辯才天は「悋気(りんき)である」とされる事が多く、カップルでお参りすると辯才天がヤキモチを焼くので別れる事になるよ的な伝承が多い。

吉祥寺の井の頭公園の辯才天などは結構有名ですよね。

ご多分に漏れずこの蝦蟇ヶ池辯才天にもその様な注意書きがされていた。

しかし、カップル諸君、安心してお参りしてください!・・・辯才天はそんな事にヤキモチなどは焼きはしないですよ。

それどころか、応援してくれるはずですよ。

辯才天の別名『妙音天』の妙音とはセックスの時の歓喜の声を意味するとも、セックスを喚起させる魅惑の音楽とも言われている。

子孫繁栄の地母神とされる理由もこのあたりにあるのだから。

この蝦蟇ヶ池辯才天は、昭和21年の大火にも消失を免れ「生けるが如し」と称される美しい姿で名高いとパンフにある。

美白で丸顔、細い目、丸形の眉、短めの首・・・よく見る像様であり特別珍しい所は無い。

しかし、見た感じでは、慈覚大師作(要するに平安時代)とするにはだいぶ無理があるように思えた。

色が綺麗に塗られている事もあるが、時代はもっと新しい。少なくとも室町以降の作ではないかと思う。

この辨天堂から境内入り口に少し戻って、坂を上がると『姫待不動堂』(ひめまちふどうどう)がある。

この姫待不動というネーミングが何だかホンワカとしたものを想像させますが、縁起によれば全くヒドい話なのです。。毘沙門堂縁起で登場した蝦夷の悪路王らは、京から掠ってきた姫君を窟の上流にある「籠姫」に閉じ込めて監禁し、「櫻野」で花見を楽しんだ。と、縁起は言う。

そして、逃げ出そうとする姫君を待ち構えていた瀧を人々は「姫待瀧」と呼んだ。

その上、悪路王達は、姫君が再び逃げ出さぬように見せしめに黒髪を切ったという。

その髪を掛けた石を「鬘石」(かつらいし)と呼ぶが、その巨石は近くに現在も残っている。

姫待不動尊とは姫待瀧の本尊として祀られた事を意味している。

なので、本来は西光寺の境内からは離れた所にあったのだが、堂宇の腐朽が著しいため、寛政元年(1789)にこの地に移された。

本尊は丈6の座像で、桂材の一木造り。全国でも珍しい大師様不動の大像である。(丈6の不動明王像自体数が少ない)

※大師様とは、弘法大師が招来した不動明王の尊様形式。

製作年代は、平安後期、藤原基衡公が再建した像だと言われている。

それにしても、悪路王、どうしようもない悪い奴になっちゃってるね・・・こんな悪い奴は、成敗されるのは当然だよね。と思わせる縁起物語。(わざわざ、京都まで行って姫を略奪せんでもエエんでは?(笑))

あ、でもそうか・・・京都まで行った事にしないと、朝廷も難癖の付け所がなかったのか・・・しかし、もう少しまともなこじつけ理由くらい作るべきだよなと思うわ。達谷西光寺は、天台宗の寺であり、寺の縁起通り朝廷肝いりの寺。田村麻呂の話にしろ悪路王の話にしろ奥州藤原氏の絡みの話にしろ、微笑ましい部分が無い。

でも、見所は多い。舞台造りのお堂。その横の磨崖仏。辨天堂、奇妙な由緒を持つ不動尊。そして、境内の雑木林にひっそりと佇む小さな観音様・・・。私的には充分堪能させて頂きました。

さてと、時刻はまだまだ10時前だが、大きな観光バスが2台も駐車場にやって来てドカドカとおばちゃん&おじちゃん達がいっぱい降りてきたので、我が輩は退散。

次は平泉・毛越寺(もうつうじ)に向かいます。※※※その2 平泉編へ※※※ 【達谷窟毘沙門堂(たっこくのいわやびしゃもんどう)】

別當 達谷西光寺(天台宗)

拝観料:300円(高校生:200円、小中学生:100円、30名以上の団体で1割引)

拝観時間:8:00~16:30

駐車場:有り(無料)

〒029-4102

岩手県西磐井郡平泉町平泉字北沢16番地 TEL(Fax兼用) 0191(46)4931 テレホン法話 0191(46)5037

お寺のホームページ:http://www15.ocn.ne.jp/~iwaya/

※注)料金・駐車場情報等は2008年時のものです

Copyright(C) "Ribot Club" All reserved.