|

播磨にてお寺訪問

●山陽自動車道三木・小野インター下車、国道175号線を北上し、『浄土寺方面』看板を右折して1分ほど走ると、『国宝極楽山浄土寺』と書かれた大きな看板がそびえる駐車場に到着する。

お寺自体はこぢんまりとしているのだが、駐車場は大型観光バスが何台も止まれる程広い。アスファルトが新しいので最近造られたのだろう。しかも、無料というのがエライ!

朝早く訪れれば、近郊の農家の人達が朝市なども開いている。私が到着したのは9時頃だったが、まだ市は開いていた。

集まった人達が世間話に花を咲かせており、この駐車場はコミニケーションの場として充分に役に立っていると見た。『国宝な駐車場』は伊達ではない。

その駐車場から東を見やると、有名な国宝阿弥陀堂(浄土堂)がちょっと上がったところに見える。

平屋建て屋根は宝形で外形は至ってシンプル。屋根の稜線が直線なので、奈良や京都の古社寺に慣れている目には新鮮に映る。

さて、この極楽山浄土寺は東播磨平野にある。創建は鎌倉初期(建久3年:1192年)。

源平の合戦にて焼き討ちされた東大寺復興勧進の為の別所の1つとして創立されたという。。

現地小野市付近は東大寺領大部荘であった為この場所が選ばれたらしい。

大勧進職であった俊乗房重源上人(しゅんじょうぼうちょうげん)はこの他に6か所:

東大寺念仏堂、高野山新別所、醍醐旧往道場、伊賀大仏道場、大坂渡辺道場、周防阿弥陀寺・・の念仏道場を創建しそれらは長く栄えたらしいのだが、現在、遺構が残っているのはここ極楽山浄土寺のみである。

この重源上人は宋より伝わった天竺様(大仏様)という新しい建築方法を大いにマスターしており、東大寺再建にあたってはそれを採用する。

しかしながら、その後東大寺は戦火により何度も焼けているので、彼の地で天竺様を今に残すのは南大門のみである。

天竺様という建築方法は、構造力学的な原理に即した合理性を尊重し、それに徹するモノであったが為、建築の美を実用に求め、真の建築美を構造の合理性に発見しようとする近代建築観とは最も符合するものと言える。

狭い間口をくぐり抜けお堂の中に入る。

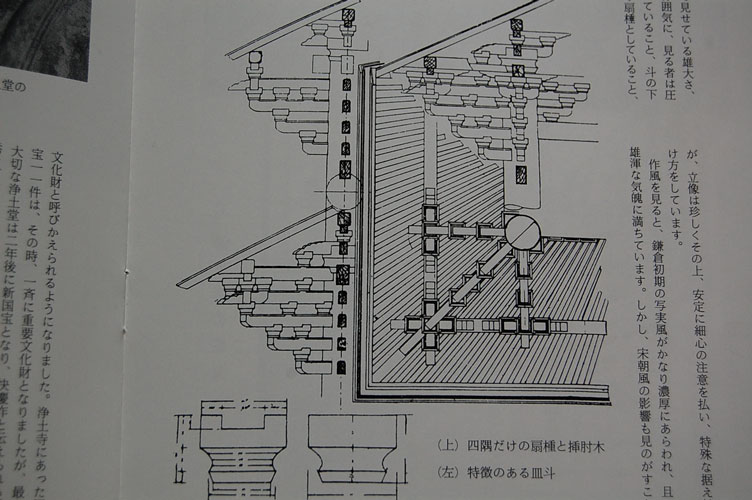

『雄大な円柱から何本も突き出ている挿肘木、木鼻と、この挿肘木とを結ぶボリュームに富んだ虹梁、天井を張らずに化粧屋根裏を高いところまで見せている雄大さ、(中略)柱にエンタシスを持っていること、斗の下に皿を付けていること、垂木の配り方が四隅だけを扇垂木としていること、垂木鼻に鼻隠し板を打ち付けていることなど、純粋な天竺様の建築手法は、この浄土堂の研究に俟たねば、到底解明されません』

と、寺のパンフに書かれているように、文章でその素晴らしさを伝えるのは非常に難しい。

全ての構成パーツが絶妙のバランスで構築されており、外力を分散してしまうので地震などには滅法強い。

神戸大震災の時もビクともしなかったとか。大手ゼネコンの研究者らがこぞって詣でてきたとかで、堂の中に寄付された模型もある。

●俊乗房重源 (1121~1206)は、東大寺の僧では無いのに、東大寺大勧進としてその任を委託された寺外の僧である。1180年に平家による南都焼き討ちによって大仏や大仏殿及び多くの堂宇を失った翌年、早くも後白河院に再建事業を託され勧進を開始。この時、重源は61歳。彼の並外れた人脈、掌握力により、大仏の開眼供養までたったの4年。大仏殿再建まで13年半で成し遂げ、南大門を始め多くの堂宇を復活させた。応仁の乱の煽りで再び焼け落ちた1567年の時、大仏の復興まで124年、大仏殿に到っては141年もかかっている事を考えれば、重源の再建事業が如何に驚異的なスピードで行われたかがわかるもの。

彼の、人心掌握の能力は並外れている。鎌倉幕府を開いたばかりの源頼朝から黄金1000両を始め米1万石、馬713匹、絹1000疋の寄進を引き出し、頼朝と対抗していた奥州・藤原秀衡からも黄金5000両を寄進させているのだ。

また、重源と宋とのつながりも随所に活かされている。たまたま博多に立ち寄っていた陳和卿(ちんなけい)を再建事業に引き込み、大仏の鋳造や大仏殿造営に彼の技術を活かした。自称『入唐三度』の面目躍如なり。

南大門の仁王像が完成し、総供養が行われた1203年以降も七重の塔の再建に意欲的に取り組んでいたが、こころざし半ばの1206年に86歳で没したため、完成した姿を見る事はできなかった。

こういう人物が政治を行うべきであろうと切に思う。

上下図:井桁を組んでいる様がよく解る平面図

下写真: 朱に塗られた肘木が美しい

●追記)大仏様(天竺様)とは中国・宋の様式を取り入れた建築様式を言うのであるが、事実、中国・福建地方の建築と類似しているという。

その大きな特徴は、柱に穴を開けて、横から部材を抜き通して強度を確保し、屋根の軒や梁は柱の穴に差した部材(肘木)を何段にも重ねて支えるところにある。

使用する梁や肘木の長さはそれぞれ異なるが、断面の形状寸法は統一されているので、材の切り出しの手間は省ける。東大寺の南大門ではわずか6種類の部材で全体の9割以上を作っていると言う。

普通、この様な作り方をすると、建物は単純で面白みに欠けるが、大仏様の内部では天井を張らずに構造体を見せ(化粧屋根)、柱の上部に挿し肘木と梁が幾段にも重なり伸びて上昇するようなそれまでにない垂直性と力感ある空間を作り出している。

重源以降、大仏様の建築物は殆どと言って良いほど出現していない。

理由として考えられるのは;

大仏様を理解している人が居なかった。

建築に用いる太い柱となる部材が採れなくなった。

時代のトレンドで大仏様よりも和様建築が求められるようになった。

・・・・・・・等、色々考えられるが、明らかにはされていない。

時代が下るにつれて、大仏様は『大仏殿に用いられる様式』として理解されていた節もあり、豊臣秀吉が建設した方広侍大仏殿は、東大寺の大仏と大仏殿を模して建てられた事が資料から知られている。

【参考文献:週刊朝日百科・国宝の美26号 重源の時代(大仏様)】柱は朱に塗られあでやか。しかし、写真はモノクロです。申し訳ない! ●驚くべきは、創建以来770年もの歳月1度も解体されずに持ち堪えてきたことである。

昭和32年に初の解体修理が行われ、3500万円の工費をかけて創建当時の美しい姿に復元された。この時、台湾産のヒノキが使われたと案内の女性は言う。

『丁度このあたりですね』と女性が指し示した辺りが鎌倉時代の床板。お堂の床板の腐ってない鎌倉創建時の材は再利用され、信者達の体重を支えているのである。

堂の内部は柱によって9分割されていて、その中央の所に円形の須弥壇が備えられ、そこに国宝阿弥陀三尊が居られます。

この9分割は阿弥陀の九品往生を意味していて、その中央におわすので中品中生なのです。と女性は言う。

阿弥陀の印相ではなく、その立つ位置で示してしまうとは、アカデミックな発想である。これには一本取られた。

それに、阿弥陀三尊には珍しく、三尊とも立像である。

中尊阿弥陀は530cmもある。見仏人が後ろに引けない堂の内部構造と相まって、見仏人は見上げることを強要されるので、結構な迫力。

『お前は心をすなおにもって、正しい行いをしてきたか、ならば極楽に往生できるであろう』と強く語りかけてくる。

夕方、陽が西に傾く頃、背後の蔀戸を外すと、その太陽光が床面に反射し、それが飾り天井の朱の色と混ざり合い、逆光の中で仏が神々しく浮かび上がるように見えるらしい。

雲をイメージした座に蓮華座を載せその上に立つ姿は、今まさに来迎した様をあらわしているのか。円形須弥壇の高さも絶妙に計算されているのであろう。

春分・秋分の時期が最も良いと女性は仰っていたが、実はお堂は真西を向いているわけではないともつけ加えた。

そう言う質問が多いので、実際に測定してみたら少しずれていたらしい。それを示す注意書きが張られていた。

残念ながら、私はまだその体験はないので、是非とも次回は夕刻に来てみたいと思う。

さてさて、仏の作風はまさに鎌倉期であり、平安期の定朝様を脱却している。写実を重視しているが、そこに宋朝風の影響も見られる。

半眼より少し開いている目。厚い唇。大きく垂れ下がった耳。円形の眉。右手が与願印、左手が説法印。しかも何故か爪が長い。

中尊阿弥陀の光背は二重になっていて、涙型の細長い光背が足先から後頭部まであり、その上に円形の光背が合わさっている。

円形の光背からは後光をあらわしているであろう放射状の光の線がデザインされている。金箔も良く残っていて唇の朱もあでやか。

特に脇の観音・勢至菩薩は、たおやかな腕、微妙な腰のくねり、なんという指のなまめかしさ。

実に色っぽい。こういう、仏を見て欲情するような輩は決して極楽往生はできないんだろうなと深く感じ入る次第でした。

手が触れそうな距離で、全方向から見仏できるのも嬉しい。横から見ると、豊満ではないが適度な肉付き感があり、来迎を安心してお任せできると思わせる。

お堂を造った重源上人と像を作った快慶、偉大なデザイナー達のコラボの結晶。創建から800年経った今、往時さながらの姿を見れる幸運を素直に喜びたい。

尚、三尊共に創建時から殆ど修理されて居らず、宝冠や光背や持物も当時のままよく残っている。

像が巨大なので、その設置方法が特殊。当時のままの円形須弥壇の中をぶち抜き、床下の礎石まで幹になっている材が達しており、礎石に建てられた4本の角材に抱き込まれるように支えられていて、さらに、三尊の幹材が横で繋がるように貫で固定されているのだと女性に教えて貰った。

※阪神淡路大震災後の平成8年に行われた修理の際、本尊阿弥陀如来像の耳の穴からファイバースコープ(胃カメラか?)を挿入したところ、頭部内に巻物と袋状の納入品が見つかったらしい。現段階ではまだ内容が確認されていないが、快慶の名が書かれているかもしれません。※阿弥陀如来

サンスクリット語のアミタユース或いはアミターバを音写したもの。意味は、『限りない寿命のあるもの(無量寿)、限りない光明のあるもの(無光量)』この仏は、ここより西方十万億仏土を過ぎた極楽浄土において現に説法しており、衆生は念仏などの実践法によってこの浄土へ往生することができる。と説く。日本には7世紀の初めごろに伝えられ、奈良・平安・鎌倉時代を通じて阿弥陀信仰は次第に盛行し、浄土宗・浄土真宗・融通念仏宗・時宗などの浄土諸宗派が成立するに至った。

※観音菩薩

サンスクリット語でアバロキテーシュヴァラ。大乗仏教の代表的な菩薩として、インド・チベット・中国以来日本においても、非常に信仰されている。その信仰の起源については、仏教以前のインド神話やイランの宗教にも関係ありと考えられているが、その信仰と深い関係のある教典は『妙法蓮華経』中の普門品である。そこには一心に『南無観世音菩薩』と唱うることにより、七難の苦厄を救い給う大慈大悲の菩薩であると説かれている。即ち、世間の音声を観ずると言う意味で、観世音と名付けられたとする。阿弥陀三尊として祀られる場合は中尊の向かって右側に配される。

※勢至菩薩

サンスクリット語でマハースサーマプラープタ。意訳して大勢至・得大勢・大精進。一般的に略されて勢至と呼ばれる。

その像様は、殆どの場合観音菩薩と対になって阿弥陀如来の脇侍に配される。(向かって左側)単独に勢至菩薩として祀られ信仰されることは極めて希であり、たまたまそうした場合でも、何らかの理由で本来の阿弥陀三尊から遊離したことが考えられる。阿弥陀如来の脇侍としての勢至菩薩は、観音菩薩が阿弥陀如来の慈悲の内容を標するのに対して、勢至菩薩は智慧を司るものと説明されている。

絵画・彫刻共、この観音・勢至の2菩薩は特に形姿が類似しているため殆ど区別が付きがたく、わずかに観音像は頭上の正面に阿弥陀如来の化仏があり、勢至像はそこに水甁をつけているにすぎない。

尚、浄土寺は両脇侍ともに頭部に阿弥陀の化仏が付いているため、両方共に観音の姿である。が、重源は自ら書いた記録の中で、この両像を観音・勢至と呼んでいる。●境内には、阿弥陀堂に相対するように薬師堂がある。阿弥陀堂とほぼ同形同大の建物で、浄土寺の根本道場となっている。

かつては阿弥陀堂と同様に天竺様建築の姿を示していたが、室町期に消失し、その後永年14年(1517年)に再建された。

現在立っているのがそれで、天竺様で再建はされているが和様・唐様の手法が混ざっているため、阿弥陀堂ほどの純粋性はないと言う。

薬師堂の南側に開山堂があり、開基である重源上人の座像が安置されている(が、公開はされてない)。

『縁起』によれば、創建は延応元年(1239年)以降で、明応7年(1498年)に薬師堂と共に炎上し、永正17年(1520年)に再建されたという。方3間、宝形造りのこぢんまりした建物である。

境内南に新築の文殊堂・経蔵が、北側には八幡神社(嘉禎元年;1235年創建)と鐘楼(江戸初期創建)がある。

境内中央に池があり、黄色の蓮の花が咲いていた。

その横に芭蕉の句碑があって『すずしさは 飛騨の匠の指図かな』と刻まれている。

境内の裏山には『ミニ四国88か所巡り』があってインスタントに御利益にあやかれるかもしれない。

一通り見終わって駐車場に帰ってみると、大型観光バス3台から老人会の集まりと思われる人々が賑やかに降りてくるところに出くわしたとさ。

※極楽山浄土寺

山陽道、三木・小野インター下車、直進。浄谷南を右折。

〒675-1317 兵庫県小野市浄谷町2094

拝観時間:

午前9時~正午、午後1時~5時【4月1日~9月30日】

午前9時~正午、午後1時~4時【10月1日~3月31日】※12月31日~1月1日は拝観おやすみ

※参考文献

浄土寺パンフレット、極楽山浄土寺の小冊子、運慶仏像彫刻の革命(西村公朝・熊田由美子共著 新潮社)

日本仏像事典(真鍋俊照編 吉川弘文館)、山渓カラー名鑑 仏像(小川光三写真 山と渓谷社)

Copyright(C) "Ribot Club" All reserved.