| 12 |

| 12 |

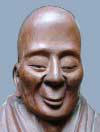

| 文殊菩薩のお告げは聞いたものの、どうしても悟りの境地を掴むことができないでいた性空は、延喜10年(910)、従四位下・橘善根の次男として京で生を受けた。 橘氏といえば、源、平、藤、橘の四姓に数えられる代々の名門だった。 ――その子どもが、僧侶になるなんて。 『本朝高僧伝』によると、一族の反対を押し切って剃髪し、比叡山に登ったのが36歳のこと。年齢的には、かなり遅かったことになる。 性空の脳裏を、断ち切ったはずの青春の苦悩が噴出していた。 都で見かけた、民家を略奪する群盗の姿が浮かんでは消える。平将門、藤原純友の乱がようやく治まったとはいえ、世は末世の様相だった。 |

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||

| ――果たして、悩める人たちの魂を救えるのだろうか。 ひとり自問していた。 比叡山では、天台宗の中興の祖・良源に師事したこともある性空だったが、堕落した比叡山には、ほとほと嫌気が差していた。 ――国の制度とはいえ、得度を受けることで後々までも庇護される僧の道を平凡に歩むことに、どうしても馴染めないものがある。 正規の僧への道を辿らなくても、行基菩薩から役行者、弘法大師へと流れる聖の道を選ぶ、その最後の旅に出る決心をしていた。 ――山岳修行で、霊力を身に着けよう。 性空が嫌った当時の比叡山は、想像する以上に堕落していたという。 世間の欲を捨てて出家し、なんとか比叡山に入ることができたとしても、当時の比叡のお山は、俗世間以上に俗な世界に成り果てていた。 ――だからもう一度、出家する。 つまり、お寺に入ってお寺からもう一回出ることで、山深くに身を隠す。祈りの対象は深山という生命全体のありようで、山岳こそが曼荼羅だった。 自然が持つ森羅万象を肯定するところから、全てが始まるのだという。そんな時代のことだった。 ――僧侶として生きる。 二度目の出家のことを、当時の表現で遁世といった。 |

||||||||||

| ――たとえ野垂れ死にするような目に会おうとも、新たなる霊地を求める。 性空は旅立ちの日を迎え、そして幾日か後には、新たな修行の場を求めて九州の山野をさ迷っていた。 日向霧島山で3年。ついで、筑前の背振山で20年の歳月、山岳修行を重ねた。 霧島山は宮崎県と鹿児島県に跨り、山中に多くの火口湖を持つ連山で、修験者にとって格好の場所だった。 日本開拓の神が降臨したとも伝えられる高千穂峰に、性空は霧島神宮の別当寺院を復興するのだという。霧島山の噴火によって炎上していたそれを、150年ぶりに再建していた。 一方の背振山は、福岡と佐賀の県境の山だった。 ――深山に入って修行する。 この山岳を巡るということは、じつは自分の心のありようを巡ることなのかも知れない。 ――頭上で雲が動く。 不思議に思って振り仰いだ性空は、これまでにない鮮やかな紫雲を見た。 やがてその雲は、あたかも性空を招くかのようにゆっくりと動き出す。 ――雲を追い、山駈ける。 九州での修行の身に安住できなかった性空は、紫雲に誘われるままに本土へ。そして、どんどんと東へたなびき、播磨のとある山上に雲は止った。 紫雲は、書写山を包んで動かない。 |

||||||||||

| ――どんな世界に生きるべきか。 紫雲を求めて、性空は駈け上った。標高371メートルの急峻な山は、全山が樹木に被われ、全身がすり傷だらけになった。 ――この山を書写といい、山を踏むものは菩提心を発し、この峰を登るものは六情根を清む。 『徒然草』二十九段なのだが、性空は紫雲の中から仏のお告げを得ていた。 ――六根が清浄となる。 自分本位で濁ってしまった眼(げん)、耳(じ)、鼻(び)、舌(ぜつ)、身(しん)、そして意という人間の持つ6つの要素が、それぞれが本来の働きをすることで真実が見通せるようになることだという。 ――さーんげ、さんげ(懺悔)。ろっこんしょじょー。 満ち足りた性空は、唱えながら山駈けた。法悦に浸りながら全身を投げ出し、いつまでも紫雲に向かって伏していた。 そんな性空を描いた古い物のひとつに『法華験記』というのがあって、この法華とは、この場合は法華経のことで、最澄が開いた天台宗の根本経典のことだった。 ――法華経を信じて修行する。 そのことに、どんな霊験があるのだろうか。 『法華験記』は、法華経を信じて修行した僧の生涯を後世に書き残そうとしたもので、性空が亡くなって間もなくのころに書かれたものだが、この中にわずかばかり性空のことが紹介されていた。 ところが、このようなものを読んでみても性空という人物がどのような人であったのか、あまり良く判らない。 ――神秘的な存在。 それどころか人並み外れた修行を経験し、その結果さまざまな霊験があったと、それだけだった。 生まれたとき、既に一本の針を左手に握っていたとか、あるいは書写で断食行の最中に、読んでいたお経の中からお米がたくさん出てきたとか…。 常識はずれの霊験が少しばかり書かれているだけで、手探りするようにいくつかの研究書を探してみても、性空上人の本当のところは良く分からない。 |

||||||||||

| 当時の僧についてもうひとつ、没蹤跡(ぼつしょうせき)というのがあって、蹤跡とは、いわゆる足跡のことだった。 ――煩悩にまみれた人間世界から、足跡を消し去る。 本当の僧というものは、人間世界の足跡を完全に消さねばならない。 ――これまでの伝記さえも、分からなくする。 そんな僧侶こそが、本物の僧である、と。 おそらく性空はこの没蹤跡を全うしようとした人で、有名になったところで自分のこれまでの生涯について、ほとんど語らなかった。 ――今年こそは、タカの渡りを観察してみよう。 9月中ごろから10月初めにかけて、播磨平野のなだらかな山岳部ではハチクマやサシバなどのタカの渡りがピークを迎える。出かけたのは、地元の小学校が運動会の日だった。 書写山ロープウェイ山上駅の展望台に登って、そこから東にある広嶺山の上空を見るのだという。 ゴマ粒のようなタカがぐるぐる輪を描いて、上昇気流を捉えて高度を上げていた。 十分な高度をかせぐと、少し羽を絞って風に乗り一直線に書写にやってくる。いつの間にか、ゴマ粒だったタカの姿が肉眼でもはっきりと捉えられるようになり、多いときには1日400羽が列をして流れた。 ――タカが渡る。 そんな光景がこの書写山に、いつのころから続いていたのだろう。 |

||||||||||

| 書写山上へはロープウェイが通じている。 ゴンドラが稲田の上に影を落として昇っていくと、窓越しに市街の展望が開け、高度を増すにつれて、街が次第に遠く小さくなっていく。 ロープウェイを降りると風が違っていた。光までもが違っているかのように思えた。 ――千年の歴史が、光と風に。 山上駅の展望広場を過ぎると、道はふたつに分かれている。右が、仁王門から摩尼殿に至る表参道、左が馬車の通う脇参道だった。 信仰心でしっかりと踏み固められた表参道を登ってみると、深い森の中に鳥の声が響いていた。少し奥まったそこここに、長い歳月を経た小さな石仏が覗いていたりもする。 仁王門をくぐると道は急に平坦となって、うっそうと茂る古木が頭上を覆う、昼間でも薄暗い苔が匂う道だった。 坂を下ると石橋の湯屋橋があって、それを渡り切ると目の前に摩尼殿が聳えていた。崖っぷちに造られた壮大さに圧倒されるのだが、正しくは如意輪堂といい、前面に高々と木組みをとって大きな建物を支えているようだった。 ――ほかに、もっといい所はあったろうに。 性空が円教寺を開山したのは、康保3年(966)、57歳のときだった。 縁起によると、性空が山に入って4年目の天禄元年(970)、天人が舞い下り崖に根をおろした桜木を拝んでいた。 試みに性空が、その桜の木に如意輪観音像を刻んだところ 野鳥が天高くさえずり、祝福するかのように集まってきた、と。 ――生木の観音を本尊とするからには安置するお堂は、いくらやっかいでもそこに造るしかない。 たとえ崖っぷちでも、そこに造るべきだった。 |

||||||||||

| ところで、九州を後にした性空は、更なる修行の地を求めていたのだろうか。それとも、これまでの修行の成果を発揮する場所を探していたのだろうか。 播磨の国で、性空はその旅を終えていた。粗末な庵を営む書写の人となっていた。 一方で性空の書写入山は地元で大きな話題になった。 瑞雲を映した川を雲見川。京に向かうか、書写に登るか、ふと考えて立ち止ったのが思案橋と、それぞれに因んだ名を残していた。 寛弘4年(1007)3月10日の未明、性空は98歳の長い生涯を閉じた。 今、上人の御廟ともいえる開山堂は、どこまでも端正で、生きざまを象徴するかのように静まり返っている。 消されることのないふたつの灯明が堂内を照らし出し、朝夕の勤行は欠かすことなく行われている。 |

||||||||||

|

||||||||||