| 9 |

| 9 |

| 朝からの雨が、ようやく上がったようだった。 空が次第に明るくなって、初夏の陽射しが戻ってきた。ベランダのコンクリートが見る間に乾いていく。 ――雨が止んだから、散歩に行こうよ。 教えてくれたのは、犬のアトラスだった。散歩に出かけるのを催促するかのように、パソコンに頭を重ねてきて邪魔をした。 市街地のマンションの4階、ベランダの外はいつの間にか青空が広がっている。 ――分かった。もう少しで終わるから。 |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

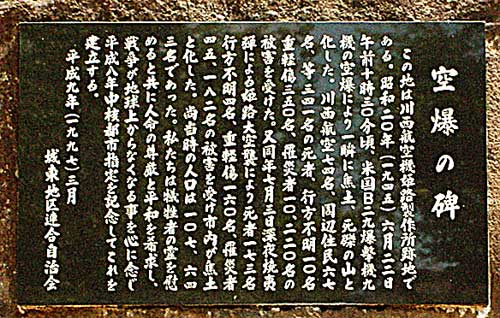

| JR播但線の京口駅に出てみた。 ――昔の面影を探しながら、少し歩いてみよう。 姫路城京口門の名前が、かろうじて駅名と町名、交番所に残されていた。 駅前に小さな京口公園があって、その一角に、今は亡くなってしまった旧町名を忍ぶ碑が建てられていた。 壱丁町、鋳物師町、上久長町、下久長町、天神町、西神屋町――。 住む人たちの古い町名への熱い思いが、ひそかに伝わってくるような記念碑だった。 高架駅を抜けると、大きな空爆記念碑に出会った。 かつてこの辺りにあった川西航空機姫路製作所が、先の戦争で爆撃を受け、400人を超える犠牲者を出していた。 そのことが鮮明に記憶されている。 ――昭和20年(1945)姫路の町は、アメリカ空軍の爆撃機B29によって、2度にわたる大きな被害を受けた。 小学生向けの郷土史読本には、このようにさりげなく書かれているのだが、爆弾投下は一瞬の出来事だったという。 最初が6月22日の白昼で、標的とされたのが川西航空機姫路製作所。2度目は、7月3日の夜から4日の未明にかけての姫路市街地だった。 このふたつの空襲は、今から思えば全く性格の違うものだった。 |

|||||||

| 姫路城の東、およそ1キロにあった川西航空の上空にB29が飛来してきたのは、6月22日の午前9時46分のこと。警戒警報とともに9機のB52は、白昼堂々、目標を攻撃してきた。 シャーという爆弾の投下音に続いて、地上を震わす爆発音。いわば限定爆撃ということだろうが、近くには山陽皮革、日本フエルトなどの大工場もあった。 それらの工場には、旧制中学の生徒らが学徒動員で働きに来ていて、慌てて市川の河川敷に逃げ出すのだが、彼らの頭上を機銃掃射が襲った。 泣き叫ぶ子ども…。肉親を探し求める声…。爆撃のあとの修羅場は、一瞬にして廃墟となった。 川西航空の煙突と鉄骨だけが不気味に残っていたという。 この川西航空機姫路製作所は、元日本毛織の工場が昭和18年(1942)6月、紫電改の工場に生まれ変ったものだった。 姫路空襲のおそれあり――。 川西航空の爆撃のショックも冷めない7月3日午後11時ごろ、ラジオが急に伝えた。 やがて11機の先導機が姫路上空に現れ、大轟音が響く。市街地が炎に包まれ、おそらく燈火管制で真っ暗だった姫路の街が真昼のようになっていた。 照明弾に遅れること、17分。B29 107機が、災を目印にして、次々と焼夷弾を投下した。木造の家が多かったのか火の回りも速く、市街地はまたたく間に火の海となった。 焼夷弾攻撃は、4日の零時7分から1時22分まで延々と続いている。 |

|||||||

| 姫路の街は、完璧な燈火管制と23門の高射砲、24門の機関砲、5つの探照灯で守られていたのだが、このくらいの対空砲火では1機のB29に損傷を与えただけで、乗員に死傷者を出すことなどできはしない。 前後2回の空襲で約510人が命を落とし、重軽傷者500人、全焼全壊家屋は1万戸、被災は5万人にも及んでいた。 ――炎に照らし出されたB29の巨大な機体が、目に焼き付いて離れない。 こんな話を、当時、女学校の生徒だった人から聞いたことがある。 やがて…姫路の街にも朝が訪れる。 焼夷弾による猛火は、街を焼き尽くすことによってその力を失う。空襲解除のサイレンを聞き、平静を取り戻した市民は、夜が白々と明けるにつれて徐々に自分の置かれている状況を認識していった。 瓦礫のあちこちで、声にならないどよめきが広がった。 ――お城が残っている。 朝日を浴びた姫路城が、自分の命を確かめるように立ち上がった市民の目に飛び込んできていた。 |

|||||||

|

|||||||

薬師堂。 薬師堂。 |

|||||||

| ――あっ、アトラスを待たせていた。 ベランダを覗くと、正座したアトラスが遠くの空を見上げていた。7歳の彼も、また人生の午後の時間を生きていた。 ――待たせてごめん。さ、行こう。 夕焼けが夕闇に変わらないうちに、散歩してこよう。 それでも夕方になると京口駅前は、中学生や茶髪の高校生の姿がチラホラ見えるのだが、生徒たちのグループが通り過ぎたあとの駅前はからっぽになった。 市は、辰の市。里の市。海石榴(つば)市。 大和にあまたあるなかに、長谷寺にまうづる人のかならずそこに泊るは、 観音のご縁のあるにや、心異なり。 をふさの市。飾磨(しかま)の市。飛鳥の市。 清少納言の「枕草子」十二段、「市は」の全文なのだが、そのころの市は、奈良の辰の市、椿市、飛鳥の市、そして飾磨の市があると書かれている。 大和の市と同じように大きな市が飾磨にもあったということで、その飾磨の市をうたった歌も数多く残されていた。 いかにしてうき身をかへむ播磨なる 飾磨の市に道をたずねて 知家 知家というのは六条知家のことで、平安後期から鎌倉前期にかけての人だった。 ここでいう飾磨の市は、現在の市之郷辺りにあったのだろう、残る町名やすぐ東を流れる川の名も、飾磨の市から付けられていた。 山陽道沿いにあった飾磨の市が、平安から鎌倉にかけて姫路周辺、とりわけ市川流域の物資の集積地として栄えてきたことは、この辺りに白鳳期の寺院跡、市之郷廃寺や播磨政所跡など多くの史跡が残り、布目瓦が最近になるまで出土していたことからもよく分かる。 ――ここを築地ノ内といい、この少し西南に塔の峰というところあり。伽藍のとき堂塔あり。 江戸期の『播州続古所拾考』に描かれた塔心礎は、JR山陽本線電化工事に伴い昭和33年10月、南東約30メートルの薬師堂に移されていた。 |

|||||||

|

|||||||

| 京口駅の小さな公園の小さな池の端、アジサイの茂みの中で緑の葉に目を凝らしてみた。 ソラマメほどの雨蛙が数匹、じっと膝を抱え込み、時折に空を仰ぎ見ている。また、すぐにでも雨が降り出してきそうな雰囲気だった。 ――グェグェ、グェグェ。 待ってましたとばかりに大合唱が始まっている。 やがて大きなカタツムリが、主役交代とばかりに水玉模様の舞台に登場してきた。クリーム色の渦巻きは薄日に輝き、見ているこちらの目も回りそうになるほどだった。 地元に本店がある信用金庫支店の花崗岩の壁面を、夕陽がひっそりと移っている。 深みを増した緑が満ちあふれ、ひと雨ごとに蕾が膨らんいた。 ――アジサイの花が咲き乱れ、それが虹色に染まるのは、それでもまだ半月ほど先のことだろうな。 メモがわりにいつも持ち歩いている小型デジタルカメラで、街の写真を撮ってみたが、目で実際に見て感じる街の奇妙なからっぽさが、ファインダーから覗くと平凡な街頭風景に変わってしまうのが残念だった。 ――カタツムリでも撮ってみょうか。 まじまじとカタツムリを眺めるのは、おそらく小学生のとき以来だろう。 下校の道草で見つけて持ち帰った遠い記憶を、雨のにおいを手がかりに手探りしてみたが、いつの間にか雨は完全に上がってしまったようだった。 夕闇にまぎれるように、カタツムリは悠然と葉の裏に隠れようとしている。 |

|||||||

|

|||||||