|

|

|

|

|

|

――これは神々の世のころの、播磨の物語である。

凛と響く平幹二郎のナレーション。

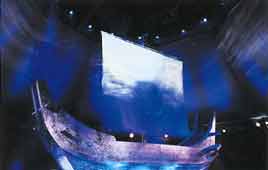

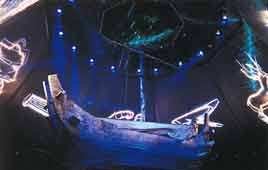

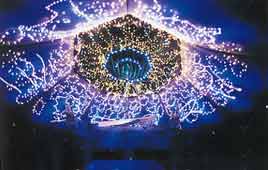

仮設テントの中央部に据えられた帆船が、上下左右に激しく揺れ動いていた。

無数の照明やレーザー光線が天井を走る。

突然の耳をつんざくような音響に、観客はど肝を抜かれる。

まるで姫路シロトピア博覧会の風土記シアター全体が、マルチスクリーンの様だった。

そして、満天に星座が輝く美しいエンディングへと。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

89姫路シロトピア博・風土記シアター。 89姫路シロトピア博・風土記シアター。

このシアターは、姫路の起源をテーマにした『播磨国風土記』にスポットを当て、姫路創生の古代ロマンの世界を光と音の交錯した音楽詩劇として展開。円形ドームのシアター内は神話に登場する古代船が中央にあって、観客は丸太のベンチに座って神々のドラマを体験するのだが、暗闇の中で繰り広げられるレーザー光線や照明、それに音響による幻想的なスペクタクルに大いに酔っているようだった。

|

|

|

|

|

|

|

21世紀へ向けて播磨の時代を開こうと、姫路市制100周年記念『‘89ひめじシロトピア博』の開幕式が、平成元年(1989)3月17日午前10時半、姫路市立美術館前庭の特設舞台で繰り広げられようとしていた。カラフルでドラマチック、そして幻想的だった。

会場に集まっていた招待客は6,000人。

――ひとつのイベントで、これだけの取材記者やテレビカメラマンが集まるということは、姫路のような地方都市ではそうあることではない。

彼らの一人ひとりが、開幕式という生の情報を流しているのを目の当たりにしたとき、明日からの博覧会の成功が約束されたものであると実感できた。

――姫路発。89ひめじシロトピア博。

こうした博覧会を実現し得た播磨の大きさについて、あらためて思いを巡らせていた。

――目標の100万人を、大幅に上回る158万2,192人。

姫路シロトピア博覧会の空前の人出とともに、こうした自信を植え付けることができた1989年だったが、もちろんこうした舞台を演出するには、それなりに英知と力量が備わっている必要があった。

――現代にまで残り、伝えられている風土記は、出雲、常陸、豊後、肥前、そして播磨の5か国だけです。

博覧会のコンパニオンの口から、この言葉を何度耳にしたことだろう。

――なかでも播磨国風土記は、最も古い時代にまとめられたと考えられ、国造りに奔走する神々の姿が生き生きと描かれています。播磨国風土記をもとにして、姫路の国造りドラマをダイナミックに展開するのが、この風土記シアターです。

この私はといえば、日女道丘の上でそれからの79日間の日と夜を過ごすことになるのだが、この博覧会に一番ふさわしいパビリオンは、実はこの『風土記シアター』だったのかも知れない。

|

|

|

|

|

|

|

|

これは神々の世のころの、播磨の物語である。 これは神々の世のころの、播磨の物語である。

そのころ、遥か天空から播磨の国造りのために、父と子のふたりの神がやって来た。

父神の名は大汝命といい、子の神の名は火明命といった。

|

|

播磨のこの辺りは海原で、因達神山と呼ばれる山だけが頭を出していた。 播磨のこの辺りは海原で、因達神山と呼ばれる山だけが頭を出していた。

神の子、火明命は、若く情熱的ゆえに荒々しく、そのため父神とはしばしば意見の違いでぶつかることが多かった。それを父神は、大いに案じた。

父のやり方では、その地に人々は安らいで住めないと息巻く息子に、父神大汝命はある日ひとつの計略を考え出した。

|

――息子よ、因達神山にはことのほか美味しい水がある。あの水を汲んできてくれ、と頼むのである。 ――息子よ、因達神山にはことのほか美味しい水がある。あの水を汲んできてくれ、と頼むのである。

ところが火明命が水を汲みに行ったすきに、父神は舟を出してしまったのだ。

水を汲んで帰って来た火明命は、父神の舟が出ていくのを見て大いに怒り、嵐を起こし海原に高波を立てた。

|

船体は打ち破られ、積荷は海原に転がり落ちて散ばった。 船体は打ち破られ、積荷は海原に転がり落ちて散ばった。

こうして舟が壊れて出来た丘が、船丘と名づけられた。

琴が落ちた丘は、琴神丘と名づけられた。

箱が落ちて出来た丘は、箱丘と名づけられた。

|

琴をけずる櫛を入れる箱は神宿る箱で、匣丘と名づけられた。 琴をけずる櫛を入れる箱は神宿る箱で、匣丘と名づけられた。

こうして14の丘が誕生した。

火明命は、人間のために暮らしの大地を与えてくれた。

このうち姫子、すなわち蚕が落ちた丘を日女道丘と名づけた。

|

これが姫路の地名の起こりと伝えられている。 これが姫路の地名の起こりと伝えられている。

(「風土記シアター」のナレ―ションから)

|

総合演出は、舞台美術の朝倉摂さん。脚本は佐藤浩史さん。音楽・藤本寿一さん。照明・立木定彦さんと、スタッフが一流とあってか家族連れで賑わうはずの博覧会の中で、風変わりな入場者が目立って多かった。

播磨国風土記の初の一般化――。

何回も足を運ぶお客さんがいるので聞いてみると、照明や舞台美術を学ぶ若者たちだった。

この博覧会の企画意図は、姫路市100年の歴史に記憶されるほどに十分に成功したかのように思えた。

|

|

|

|

|

|

|

この風土記シアターのナレーションに現れてこない残りの9つの丘は、波が来たところが、波丘。

箕の落ちたところが、箕形の丘。

甕の落ちたところが、甕丘。

稲の落ちたところが、稲牟礼丘。

冑の落ちたところが、冑丘。

沈石の落ちたところが、沈石丘。

藤の網の落ちたところが、藤丘。

鹿の落ちたところが、鹿丘。

犬の落ちたところが、犬丘と、それぞれが呼ばれていた。

今もなお、こんもりとした丘の多い播磨平野の特徴をうまく捉えた神話だった。

この神話に挙げられた14の丘は、不明のものを除いていずれも現代の姫路の街の風景に巧く溶け込み、歴史の流れの中で呼び名が変わる以上に、丘の形にも変化があった。

どの丘を指すのか分からないものや、丘どころか土の隆起すら見当たらないものもある。

かろうじて姿を保っている丘のありかを探ってみよう。

船丘が、姫路城西の景福寺山。

波丘が名古山。

琴神丘が、景福寺山の西の薬師山。

箱丘が男山。

匣丘が、船越山、鬢櫛山。

箕形の丘が、船越山と連なる秩父山。

甕丘が、薬師山の西の神子丘。

冑丘が、手柄山の北の冑山。

そして日女道丘が、姫路城大天守のある姫山だった。

いずれにしても親子二神のこの話は、播磨の中心部が海に似たような状態で、人が暮らしていけるのは、霧や霞の彼方にかすんで見えるわずか14の丘の麓か、その周辺の高台ぐらいでしかない。

そんなことを告げてくれていた。

|

|

|

|

|

|

|

|

因達神山。 因達神山。

息子よ、因達神山にはことのほか美味しい水がある…と。播磨のこの辺りは、もとは海原で、因達神山だけが露出していたとか。現在では、八丈岩山が因達神山であると推定されている。

|

|

|

|

|

|

|

|

14の丘の麓から、人の暮らしが始まる――。

播磨風土記の神話は、そんなことを教えてくれるのだが、ところでこの海に似た状態とは、どういう状態のことを言うのだろうか。

その辺りのことが分かれば、風土記が播磨の中心部の記述を空白にしている大きな謎が解けることになるのだが…。

いま分かっていることといえば、播磨には現在の市川と夢前川を含めて6本の川があった。西から夢前川支流(今の夢前川)、夢前川本流、二股川飾磨川(今の船場川)、二股川大川、市川、小川(今の市川)の6本で、大雨のたびにそれらの川が絶えず氾濫していたということ。

そしてそのことは、播磨一面が泥の海で、とても普通に暮らしていくことなどできなかった。

根拠があってのことではないが、大方はそんなところに落ち着いていく。

6本の川のうち3本が埋め立てられ、度重なる洪水に悩まされなくてもいいようになるには、実は江戸の初め、池田輝政の都市計画を待たねばならない。

しかしそんなこととは別に、それぞれの丘は古代の忘れ形見として播磨平野に残っていた。

そして播磨の古代風景はというと、つい太陽と風と神々の長閑さだけが思い描かれがちではあるが、決して静謐な時だけではなかったことをこの物語はよく伝えてくれている。

あてどない泥海の播磨で、肩を揺らし、風を起こし、汗を振り撒いて、歩き去っていった火明命――。

太陽のような目のぎらつきがあったかも知れないが、クーデターが決して珍しかったわけではない。

このころの播磨の里は、温かい血を流して争う骨肉の闘いに荒れ狂っていた。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|